La terapia attualmente è solo sintomatica e non risolutiva, soprattutto se la diagnosi viene fatta con molto ritardo. Si è visto infatti che minore è la durata della patologia e maggiori sono i risultati terapeutici. Purtroppo la media di attesa tra i primi sintomi e la diagnosi di CI è di 5/7 anni dopo aver consultato una media di 4/5 specialisti tra urologi e ginecologi.

Tuttavia, benchè la CI sia una malattia cronica, sono possibili miglioramenti spontanei o remissioni della sintomatologia.

E' importante sapere che le terapie possono non dare risultati immediati; di solito i primi benefici si apprezzano solo dopo alcuni mesi. Inoltre la risposta alla terapia è del tutto soggettiva: ciò che è efficace per un soggetto potrebbe non esserlo per l'altro. Per questo è molto raro che il primo trattamento riesca ad essere efficace sul paziente; più facile che prima di ottenere un miglioramento apprezzabile debbano essere tentate diverse strade modulate a seconda dei risultati ottenuti. Questo perché la PBS/CI è provocata da differenti fattori che agiscono simultaneamente e sui quali bisognerà agire contemporaneamente con terapie multiple.

Anche in corso di terapia, la malattia può avere riacutizzazioni. Normale quindi l'alternanza di periodi di benessere a momenti di peggioramento.

In prima istanza bisogna agire riparando lo strato protettivo dell’epitelio vescicale sia attraverso la somministrazione vescicale ed orale di GAG, sia attraverso la disattivazione dei mastociti infiammatori tramite antistaminici e antinfiammatori, sia attraverso la somministrazione di GAG per via orale tramite instillazioni vescicali con catetere.

L'uso di integratori alimentari a base di GAG, quercetina ed isoflavoni si è dimostrato molto efficace nel contrastare i sintomi della PBS/CI.

Il rilassamento della muscolatura pelvica attraverso massaggi intravaginali e somministrazione orale di miorilassanti contribuisce a ridurre la sintomatologia.

Quando il dolore si sposta dal tessuto ai nervi gli anticonvulsivanti o gli antidepressivi possono essere più efficaci nel controllare il dolore neurogeno. In questo caso si è rivelata molto utile anche la stimolazione del nervo tibiale tramite agopuntura.

Strategie di modificazione comportamentale possono migliorare i sintomi: diluizione delle urine, aumento o diminuzione del volume delle urine (tramite rispettivamente restrizione dei liquidi o idratazione supplementare), applicazione locale di freddo o calore sulla vescica o sul perineo, esclusione di alcuni cibi irritanti determinati con una dieta ad eliminazione, strategie per controllare le riacutizzazioni della CI (meditazione), rilassamento dei muscoli del pavimento pelvico e esercitazione della vescica con soppressione dell’urgenza.

Pazienti con gravi sintomi che non hanno risposto ai trattamenti standard possono trarre benefici da farmaci oppioidi.

Se tutto ciò non è sufficiente a rendere la vita accettabile, si ricorre a trattamenti più invasivi (neuromodulazione sacrale) o meno conservativi (cistectomia).

Die interstitielle Zystitis oder das Blasenschmerzsyndrom wird durch die Degeneration des Blasengewebes verursacht, das sich so weit ausdünnt, dass sich Geschwüre bilden.

Neben den offiziellen Therapien gibt es Behandlungen, die sich noch in der experimentellen Phase befinden, aber sehr vielversprechend sind: die hyperbare Sauerstofftherapie, Liposomen und Vaginalpessare.

Hyperbare Sauerstofftherapie – HBO

Die hyperbare Sauerstofftherapie (HBO) ist eine nicht-invasive Behandlung, die auf der Atmung von 100% reinem Sauerstoff über eine Maske in einer Überdruckkammer beruht, also in einer Kammer mit erhöhtem Umgebungsdruck.

Die hyperbare Sauerstofftherapie (HBO) ist eine nicht-invasive Behandlung, die auf der Atmung von 100% reinem Sauerstoff über eine Maske in einer Überdruckkammer beruht, also in einer Kammer mit erhöhtem Umgebungsdruck.

Diese Therapie ermöglicht eine bis zu zehnfach höhere Sauerstoffkonzentration im Blut im Vergleich zum Normalwert. Der erhöhte Druck außerhalb des Körpers bewirkt, dass der hochkonzentrierte Sauerstoff die Blutgefäße (wo er im Überschuss vorhanden ist) verlassen und in die Gewebe eindringen kann, in denen weniger Sauerstoff vorhanden ist. Dadurch wird die Bildung neuer Blutgefäße sowie das Nachwachsen gesunden Gewebes angeregt, das die geschädigten Bereiche repariert.

Darüber hinaus hat die HBO entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkungen, steigert die Wirksamkeit von eventuell eingesetzten Antibiotika, verbessert das Immunsystem, stimuliert die Testosteronproduktion (bei Männern) und unterstützt die Wundheilung.

Eine Sitzung dauert 90 Minuten und besteht aus drei 20-minütigen Zyklen, in denen Sauerstoff geatmet wird, unterbrochen durch Pausen von jeweils 10 Minuten, in denen die Maske abgenommen und normale Luft geatmet wird. Die ersten 5 und die letzten 5 Minuten dienen dem Druckauf- und -abbau in der Kammer.

Das Protokoll für interstitielle Zystitis sieht 30–40 tägliche Therapiesitzungen bei 2,5 ATA (Atmosphären – entsprechend dem Druck in 15 Metern Tiefe unter dem Meeresspiegel) vor.

Bisher sind Fallzahlen und verfügbare Daten zu dieser Therapie noch gering, und die hyperbare Behandlung gilt weiterhin als experimentell. Die bisherigen Ergebnisse wirken jedoch vielversprechend.

In einer Studie wurde eine Verbesserung von Häufigkeit, Harndrang und Schmerzen über einen relativ langen Zeitraum (15–24 Monate) festgestellt, bei guter Verträglichkeit und nur wenigen (leichten) Nebenwirkungen.

Liposomen

Liposomen sind biokompatible und nicht toxische Mikrovesikel, die aus einer Doppelschicht von Phospholipiden bestehen, identisch mit denen, die die Zellmembranen bilden. Ihre Fähigkeit, sich an die Zelloberfläche anzulagern und dort einen Schutzfilm zu bilden, macht sie hilfreich bei der Reparatur von geschädigtem Gewebe.

Außerdem ermöglichen sie, in ihnen enthaltene Substanzen direkt in die Zelle zu transportieren.

Die Anwendung kann sowohl oral als auch intravesikal erfolgen.

In einer aktuellen Studie wurden Patienten mit interstitieller Zystitis mit intravesikalen Instillationen von Liposomen behandelt. Dabei zeigte sich nicht nur, dass diese Instillation keine Nebenwirkungen wie Symptomverschlechterung, Inkontinenz oder Infektionen verursachte, sondern auch, dass eine zweimal wöchentliche Behandlung bereits in den ersten vier Wochen sehr gute Ergebnisse lieferte – insbesondere, wenn die Behandlung in einer akuten Schmerzphase begonnen wurde.

Leider schränken das Fehlen einer Placebo-Kontrollgruppe sowie die geringe Teilnehmerzahl die Übertragbarkeit der Ergebnisse ein. Dennoch deuten die Resultate darauf hin, dass Liposomen aufgrund ihrer reparativen und antioxidativen Eigenschaften, Schmerzen, Häufigkeit und Harndrang verbessern, eine vielversprechende Option zur Behandlung der interstitiellen Zystitis und anderer Blasenerkrankungen sein könnten.

Konventionen für Mitglieder

Vaginalpessare

Pessare sind Hilfsmittel, die in die Vagina eingeführt werden können – entweder zum Stützen der Beckenorgane oder zur lokalen Verabreichung verschiedener Wirkstoffe (z. B. intravaginale Kontrazeptiva).

Vaginalpessare können für die Behandlung des BPS/IC eine interessante Behandlungsoption darstellen, da sie mit verschiedenen Wirkstoffen (z. B. Pentosanpolysulfat, Hyaluronsäure usw.) beladen werden können. Diese Substanzen werden dann entweder direkt durch die Vaginal- bzw. Rektalschleimhaut aufgenommen oder entfalten lokal eine reparative, entzündungshemmende oder antimikrobielle Wirkung.

Bisher wurden Vaginalpessare nur mit wenigen Substanzen getestet, sie scheinen jedoch mehrere Vorteile zu bieten – vor allem die Möglichkeit, gastrointestinale Nebenwirkungen zu vermeiden, die bei einigen Wirkstoffen unvermeidlich auftreten.

- Geschrieben von Marta Bernardi

- - Cistite.info APS

Die chirurgische Behandlung der interstitiellen Zystitis ist die letzte therapeutische Maßnahme, die unter den verschiedenen verfügbaren Optionen in Betracht gezogen wird.

Es gibt verschiedene chirurgische Techniken:

- Teilweise Entfernung der Blase (partielle Zystektomie) unter Erhalt des Trigonums und der Harnleiteröffnungen. Nachdem das gesamte geschädigte Gewebe entfernt wurde, wird es durch Gewebe aus dem Darm ersetzt. Die Langzeitergebnisse dieser partiellen Zystektomie bei Patientinnen und Patienten mit BPS/IC zeigen ein Verschwinden der Schmerzen, eine Steigerung der Blasenkapazität von 150 ml auf 500 ml sowie eine deutliche Verringerung der Tagesfrequenz. Allerdings stellt die Narbe an der Verbindungsstelle zwischen ursprünglichem Gewebe und Darmgewebe einen Bereich dar, der dieselben Symptome hervorrufen kann, wegen denen der Eingriff durchgeführt wurde. Zudem kann die neue, vernarbte Blase anfälliger für bakterielle Infektionen sein. Sie kann auch ihre Elastizität verlieren und dadurch Inkontinenz oder schweren Harnverhalt verursachen, was eine intermittierende Katheterisierung erforderlich machen kann.

- Entfernung der Blase (Zystektomie): ein sehr seltener Eingriff, der darin besteht, die Blase zu entfernen und die Harnleiter (die beiden Kanäle, die die Blase mit den Nieren verbinden) nach außen zu leiten, und zwar über zwei Öffnungen (Urostomien) im Bauch oder am Rücken. Durch diese Öffnungen wird der Urin aus den Nieren nach außen geleitet. Der Urin wird in zwei Beuteln gesammelt, die direkt auf der Haut rund um die Stomata befestigt sind. Der Beutel kann sich auch im Körperinneren der Patientin oder des Patienten befinden; in diesem Fall muss er regelmäßig mittels Katheter entleert werden. Dies vermeidet das ständige Tragen äußerer Beutel und Hautschäden, die sowohl durch den Kleber des Beutels als auch durch den Kontakt mit dem sauren Urin entstehen können. Die Zystostomie (bei äußeren Beuteln) erhöht das Risiko für Niereninfektionen, da der Harnleiter direkt mit der Außenwelt in Kontakt steht, ohne die Filterfunktion von Harnröhre und Blase, wodurch die antirefluxiven Schutzmechanismen der Blase wegfallen.

Konventionen für Mitglieder

Die chirurgischen Eingriffe werden nur dann in Erwägung gezogen, wenn weniger invasive Therapien keinen Erfolg zeigen, da sie zahlreiche Nachteile mit sich bringen:

- das Ergebnis ist unvorhersehbar

- die kurz- und langfristigen Nebenwirkungen einer Blasenoperation sind vielfältig: Harnverhalt, Darmverschluss, Malabsorption und Beeinträchtigung der Nierenfunktion

- der Eingriff erfordert Wochen oder sogar Monate der Genesung

- nach der Operation kann es zu Rückfällen des Problems kommen

- in 25% der Fälle bleibt der Schmerz trotz Entfernung der Blase unverändert. Dies kann bedeuten, dass die Ursache neurogen, muskulär oder nicht-blasenbedingt ist

- der Eingriff ist irreversibel.

Aus diesen Gründen sollte die Chirurgie nur als letzte Option in Betracht gezogen werden, und zwar ausschließlich bei Patientinnen und Patienten mit BPS/IC im Endstadium, mit zahlreichen Hunner-Ulzera, kontrahierter und fibrotischer Blase sowie sehr geringer Blasenkapazität – und nur dann, wenn die Vorteile die potenziellen chirurgischen Risiken überwiegen.

„Wenn ich jemandem Mut machen kann, bin ich froh. Ich habe mich nämlich angemeldet, um mich auszutauschen, um Hilfe zu bekommen, aber auch, um im Kleinen zu helfen. Als ich dann gesehen habe, dass ihr alle so viel jünger seid als ich, habe ich mich fast wie eine “Mutter” gefühlt. Gebt niemals auf, auch wenn es viele schwere Momente gibt, auch wenn wir oft nur durch Willenskraft auf den Beinen sind. Ich habe es akzeptiert – das ist wichtig –, aber das bedeutet nicht, sich zu ergeben. Es bedeutet, sich jeden Tag mit der IC auseinanderzusetzen. Sie kennt kein Mitleid, aber das Leben ist nicht vorbei, solange man lebt.“

31stAB12, 26.08.2015 (cistite.info)

„Die interstitielle Zystitis hat viele Schlachten gewonnen, aber noch nicht den Krieg – und ich kämpfe weiter.“

31stAB12, 12.08.2015 (cistite.info)

- Geschrieben von Marta Bernardi

- - Cistite.info APS

Die interstitielle Zystitis (IC) oder Blasenschmerzsyndrom (BPS) ist ein chronisches Syndrom, das durch die fortschreitende Zerstörung der innersten Schicht der Blase (GAG-Schicht) gekennzeichnet ist. Dadurch reagiert die Blase zunehmend empfindlich auf Reize und verursacht Symptome wie: häufiges Wasserlassen, starken Harndrang, suprapubische Schmerzen, stark eingeschränkte Blasenkapazität und Nykturie.

Die Therapie erster Wahl für dieses Syndrom, also diejenige, die den größten Nutzen bei geringstem Risiko bringt, ist die Veränderung bestimmter Gewohnheiten (Ernährung, Miktionsgewohnheiten, Sport usw.) und die Anwendung geeigneter Verhaltensstrategien.

Ernährung

Einige Lebensmittel können die Symptomatik verschlimmern, insbesondere in Fällen, in denen der Parsons-Kaliumtest positiv ausgefallen ist und somit eine erhöhte Durchlässigkeit des Urothels vorliegt. Welche Lebensmittel diese Beschwerden auslösen, ist jedoch sehr individuell. Deshalb empfiehlt es sich, zunächst auf gut verträgliche Lebensmittel zurückzugreifen (Magerkäse, Birnen, Reis, Kartoffeln, Nudeln, frischer Fisch, Huhn, nicht-saure Gemüse- und Obstsorten usw.) und anschließend jeweils ein weiteres Nahrungsmittel hinzuzufügen, um besser beurteilen zu können, ob es die Symptome verschlimmert.

Im Allgemeinen gelten statistisch gesehen jene Lebensmittel als am meisten reizend, die stark säurebildend oder reich an Oxalaten sind: saure, alkoholische und kohlensäurehaltige Getränke, Kaffee und Tee, Tomaten, Gewürze, Schokolade, Zitrusfrüchte und künstliche Süßstoffe.

Wenn die auslösenden Lebensmittel identifiziert sind, müssen sie nicht zwangsläufig ganz von der Ernährung ausgeschlossen werden. Kleine Mengen, die gelegentlich verzehrt werden, verursachen möglicherweise keine Probleme. Wichtig ist, dass eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung von großer Bedeutung ist.

Es wurde eine leichte Besserung durch die Einnahme von Natriumhydrogencarbonat nach den Mahlzeiten beobachtet.

Vertiefung: Blasenentzündung - Ernährung in 6 Punkten

Flüssigkeitszufuhr

Bei erhöhter Miktionsfrequenz, also häufigem Wasserlassen, kann eine Verringerung der Flüssigkeitszufuhr helfen, die Zahl der täglichen Blasenentleerungen zu reduzieren. Ab dem späten Nachmittag weniger zu trinken, verhindert häufiges nächtliches Aufwachen zum Entleeren der Blase.

Wenn der Urin sehr konzentriert ist und dadurch stark reizend wirkt, kann eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr helfen, da dadurch die darin enthaltenen reizenden Substanzen stärker verdünnt werden.

Empfohlen wird stilles, vorzugsweise alkalisches Wasser.

Zu vermeiden sind kohlensäurehaltige und gesüßte Getränke sowie industriell hergestellte Fruchtsäfte.

Blasentraining

Dabei wird die Blase schrittweise daran gewöhnt, die Zeit zwischen den einzelnen Blasenentleerungen zu verlängern, indem Entspannungs- und Ablenkungstechniken eingesetzt werden.

Verzicht auf Rauchen

Rauchen belastet den Körper mit Giftstoffen, die auch über die Nieren ausgeschieden werden und somit in die Blase gelangen. Es ist der Hauptrisikofaktor für Blasenkrebs und wirkt extrem reizend auf die Blasenwände.

Konventionen für Mitglieder

Sportliche Aktivitäten

Trotz Schmerzen, Müdigkeit, erhöhter Frequenz und Harndrang sollte man sich körperlich betätigen, da dies sowohl die körperliche Symptomatik als auch die damit verbundene Depression verringert. Sport lenkt nicht nur von dem erkrankten Organ ab, sondern setzt auch Endorphine frei, die Schmerzen lindern.

Unter den empfohlenen Aktivitäten ist Yoga die wichtigste.

Nicht empfohlen werden: Radfahren, Pilates und alle Sportarten, die die Bauchmuskulatur stärken.

Stressabbau

IC/BPS führt zu Stress, Ängste und Depressionen, die wiederum die Schmerzschwelle senken. Stress setzt zudem Cortisol frei, das die Immunabwehr schwächt und die Schmerzempfindung verstärkt.

Indem man Stressfaktoren reduziert oder lernt, den durch sie verursachten Stress zu bewältigen, nimmt der Schmerz ab.

Hilfreich sind dabei grundlegende Entspannungstechniken, Yoga, Meditation, Selbsthypnose, entspannende Massagen und Musiktherapie.

- Geschrieben von Marta Bernardi

- - Cistite.info APS

Die Zystoskopie mit Hydrodistension (Dehnung) der Blase ist eine diagnostische Untersuchung, die zur Beurteilung des Zustands der Blasenwand (Urothel) und zur Diagnose der interstitiellen Zystitis eingesetzt wird.

- Was ist diese Untersuchung und wozu dient sie?

- Wie wird sie durchgeführt?

- Vorteile

- Komplikationen

- Kontraindikationen

Was ist diese Untersuchung und wozu dient sie?

Die Zystoskopie mit hydrodistensiver Blasendehnung ist eine diagnostische Untersuchung, die auch therapeutische Zwecke haben kann.

Sie wird bei interstitieller Zystitis (IC) durchgeführt und besteht in der Einführung eines Zystoskops in die Blase über die Harnröhre, um die Blasenwände und die unteren Harnwege zu untersuchen.

Die Dehnung ermöglicht es, eventuelle Läsionen sichtbar zu machen. Bei IC treten blutige Stellen (Glomerulationen) auf und bei etwa 10% der Patient:innen auch echte Läsionen (Hunner-Ulzera). Liegt lediglich eine Ausdünnung des Epithels vor, spricht man von PBS (Blasenschmerzsyndrom), bei dem eine Ausdünnung der Blasenwand ohne Läsionen, aber mit ähnlichen Symptomen vorliegt.

Wie wird diese Untersuchung durchgeführt?

Die Hydrodistension erfolgt unter Vollnarkose oder Spinalanästhesie.

Ein Zystoskop wird über die Harnröhre in die Blase eingeführt. Während der Zystoskopie wird die Blase mit physiologischer Kochsalzlösung bis zu einem maximalen Druck von 80 cmH₂O für eine Dauer von 5 Minuten gefüllt. Diese Dehnung spannt die Wände, sodass das Urothel besser beurteilt werden kann. Bei therapeutischer Hydrodistension wird die Füllung zweimal wiederholt.

Gleichzeitig wird eine Biopsie durchgeführt, um das Vorhandensein von Mastzellen im Gewebe zu überprüfen. Mastzellen sind nur in den frühen Krankheitsstadien nachweisbar; je weiter die Erkrankung fortschreitet, desto weniger Mastzellen sind vorhanden und die Entzündung führt zu starrem, vernarbtem und sklerotischem Gewebe.

Während der Hydrodistension werden, falls erforderlich, eventuell vorhandene Hunner-Ulzera verödet (ausgebrannt). Diese wird entweder durch Elektrokoagulation oder mittels Laser durchgeführt.

Konventionen für Mitglieder

Vorteile

In 30–50% der Fälle, die mit einer oder zwei aufeinanderfolgenden Dehnungen behandelt wurden, kam es zu einer deutlichen Verringerung von Harndrang, Häufigkeit und Schmerzen, wenngleich nur vorübergehend (nach sechs Monaten hielten die Verbesserungen nur noch bei 0–7% der Patient:innen an).

Man nimmt an, dass die durch Hydrodistension erreichte Vergrößerung der Blasenkapazität auf der Dehnung des Detrusormuskels (Blasenmuskel) und der im Laufe der Zeit entstandenen Kollagenfasern beruht. Die Schmerzreduktion wird als Folge der Zerstörung schmerzleitender Nervenendigungen angesehen.

Wenn zusätzlich zur Hydrodistension auch Instillationen von Hyaluronsäure oder Injektionen von Botulinumtoxin erfolgen, steigt die Wirksamkeit der Behandlung.

Drei Beobachtungsstudien zeigten, dass die Verödung der Hunner-Ulzera mit dem Elektrokauter bei 80–100% der Patient:innen zu einer sofortigen Schmerzlinderung und bei 70% zu einer Verbesserung der Harnfrequenz führte. Bei der Laserbehandlung benötigen mindestens die Hälfte der Patient:innen weitere Behandlungen.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3830970/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3840538

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11435840

Komplikationen und Risiken

Das Überschreiten des angegebenen Drucks und der Dehnungszeit kann zu Extravasationen und Blasenrupturen führen. Sehr selten (aber möglich) sind Fälle von Blasennekrose (Absterben des Gewebes).

Die Hydrodistension verursacht Schmerzen sowohl während der Untersuchung (weshalb diese in Narkose erfolgt) als auch in den darauffolgenden Tagen; diese verschwinden in der Regel nach 2–4 Wochen.

Während die Hydrodistension in einigen Fällen die Symptome vorübergehend lindern konnte, verschlechterten sie sich in anderen Fällen, manchmal sogar dauerhaft.

„Im November 2010 habe ich eine zweite Zystoskopie mit Narkose, Biopsie und therapeutischer Blasendistension machen lassen. Diagnose: “leichte Hyperplasie und Hinweise auf chronische Entzündung”. Die Antwort lautete wie immer: “Man weiß weder, wie es entsteht, noch wie man es behandeln kann – man muss damit leben.” Unnötig zu sagen, dass es mir seit dieser Zystoskopie noch schlechter geht.“

Felicsia, 08.02.2011 (cistite.info)

„Ich habe bereits eine Hydrodistension gemacht. Obwohl es ein paar Fehler seitens des Operateurs gab (sie wurde in Spinalanästhesie und mit Hydrodistension durchgeführt), muss ich sagen, dass es im Vergleich zu allem, was danach kam, fast wie ein Spaziergang wirkte – zumindest hat es die Symptome nicht verschlimmert. Abgesehen von den Beschwerden durch die Biopsie-Wunden, die ein paar Tage lang anhielten!“

Alisa, 11.07.2010 (cistite.info)

Kontraindikationen

Zu therapeutischen Zwecken sollten vor einer Hydrodistension zunächst weniger invasive Behandlungen versucht werden.

Eine therapeutische Hydrodistension darf nicht durchgeführt werden, wenn Hunner-Ulzera vorliegen.

Zu diagnostischen Zwecken sollte die Zystoskopie mit Hydrodistension, aufgrund ihrer Invasivität und der möglichen Komplikationen, nur als letzte Untersuchung erfolgen – nachdem andere Erkrankungen ausgeschlossen und weniger invasive Tests durchgeführt wurden.

„Ich wollte allen mitteilen, dass Chiara62 eine Befreiung wegen seltener Krankheit erhalten hat, ohne dass eine Zystoskopie durchgeführt wurde. Auch ihr Arzt ist mittlerweile (wie fast alle) der Meinung, dass die Zystoskopie eine unnötige Tortur für Patient:innen mit klaren Symptomen einer IC ist. Die Diagnose kann auch als Ausschlussdiagnose gestellt werden: Wenn Urinzytologie, Kulturen und andere Tests negativ sind und es keine objektiven anatomischen Probleme gibt, kommt man zur Diagnose IC.“

Poplife, 21.03.2007 (freeforumzone.leonardo.it)

- Geschrieben von Marta Bernardi

- - Cistite.info APS

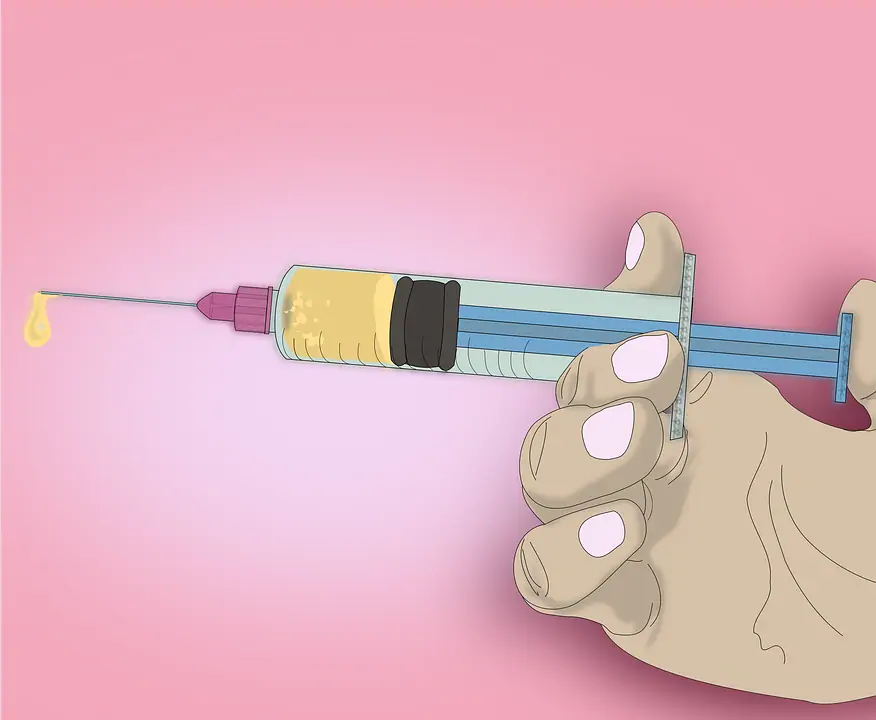

Eine Infiltration ist eine semi-invasive Therapie zur Behandlung von interstitieller Zystitis (IC), Vulvodynie, Beckenmuskelkontrakturen und Beckenneuropathie.

Die Infiltrationen bestehen in der Injektion von wirksamen Substanzen mit einer Nadel direkt in das vom Entzündungsprozess, vom Schmerz, von der Muskelkontraktion oder von der Neuropathie betroffene Gewebe. Der Vorteil dieser Behandlung besteht darin, dass das gesamte verabreichte Medikament genau an die Problemstelle gelangt und gleichzeitig die Nebenwirkungen vermieden werden, die bei oraler Einnahme auftreten können.

Bei urogenitalen Erkrankungen können Infiltrationen in den Muskel, die Schleimhaut, die Dermis oder in Triggerpunkte erfolgen.

Es gibt verschiedene injizierbare Substanzen, die je nach zu behandelnder Erkrankung variieren.

- Botulinumtoxin (Botox, Dysport, Myobloc, Neurobloc)

Dieses starke Neurotoxin wurde kürzlich für die Behandlung von Patient*innen mit interstitieller Zystitis untersucht. Es wird vom Bakterium Clostridium botulinum hergestellt und entspannt den Muskel an der Injektionsstelle (Detrusor und Urethra). Das Botulinum wirkt sich nicht nur positiv auf die Muskulatur aus, sondern auch auf die Nervenimpulse. Dadurch werden auch Harnfunktionsstörungen verbessert, die Blasenkapazität erhöht sowie Inkontinenz, Harndrang und Häufigkeit reduziert. Die Wirkung der Therapie ist vorübergehend (etwa 3 Monate) und muss in Zyklen wiederholt werden. Schwerwiegende Nebenwirkungen sind dabei nicht ausgeschlossen. Das Botulinum kann instilliert oder direkt in den Detrusor- oder Urethramuskel injiziert werden.

Konventionen für Mitglieder

- Triamcinolon

Die Injektion erfolgt unter die Epithelschleimhaut. Sie wurde kürzlich bei Patient*innen mit interstitieller Zystitis für die Behandlung des Hunner-Ulkus mit guten Ergebnissen untersucht. Unter Anästhesie wird die Substanz mittels Endoskopie-Nadel in die Mitte der Läsion injiziert. Sie ist gut verträglich und hat bei 70% der Patient*innen Verbesserungen gezeigt.

- Infiltrationen der Triggerpunkte

In die Triggerpunkte werden entzündungshemmende Substanzen (Kortison), muskelentspannende Mittel (Botulinumtoxin), Anästhetika und Immunmodulatoren injiziert, die die Weiterleitung veränderter Schmerzsignale unterbrechen.

- Kortison Bei Vulvodynie zeigt Kortison, wenn es in Form einer Creme auf die Schleimhaut des Vestibulums aufgetragen wird, nicht die gewünschte Wirkung und verstärkt oft das Brennen. Zahlreiche Studien (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11547644) zeigen jedoch, dass Kortison, wenn es in Kombination mit Lidocain direkt in die Submukosa des Vestibulumgewebes injiziert wird, auf die Nervenendigungen wirkt und Schmerzen sowie neurogene Entzündungen reduziert. Diese Infiltration wird einmal wöchentlich, vier Wochen in Folge, durchgeführt. 20 Minuten vor der Infiltration wird eine Betäubungscreme (EMLA) aufgetragen, um zu verhindern, dass die Patientin den Einstichschmerz spürt.

Plasma – nützlich zur Behandlung der Vestibulodynie. Hierbei werden Fettzellen entnommen und gemeinsam mit plättchenreichem Plasma in die Vulvaschleimhaut transplantiert, um eine Revaskularisierung (Wiederherstellung der Blutversorgung) und die Produktion von neuem Kollagen zu fördern, was zu einer Geweberegeneration führt.

- Weitere injizierbare Substanzen in der Testphase

Cyclosporin, Etanercept und Infliximab, IL-10, Imatinib, Omalizumab, Methotrexat, Capsaicin und Resiniferatoxin, Bioflavonoide, NGF, Leukotrien-Antagonisten, Suplatast.

- Geschrieben von Marta Bernardi

- - Cistite.info APS

Bei Blaseninstillationen wird eine Mischung aus verschiedenen Substanzen über einen Katheter direkt in die Blase eingeführt.

Diese Behandlung ist angezeigt, wenn die Blasenschleimhaut geschädigt oder stark gereizt ist, etwa durch wiederholte oder chronische Entzündungen. Ein Beispiel dafür ist die interstitielle Zystitis (auch Blasenschmerzsyndrom/PBS genannt), eine Erkrankung, die durch ständigen Harndrang, häufiges Wasserlassen und Blasenschmerzen gekennzeichnet ist. Ursache ist eine Ausdünnung der Schleimhaut, die Blutungen (sogenannte Glomerulationen) oder auch regelrechte Schleimhautläsionen (Hunner-Ulzera) aufweisen kann.

Der große Vorteil dieser Methode besteht darin, dass das gesamte verabreichte Medikament genau an den Ort des Problems gelangt und gleichzeitig die Nebenwirkungen vermieden werden, die bei oraler Einnahme auftreten können.

Der Wirkstoff verbleibt nach der Instillation etwa 10–15 Minuten in der Blase. Die Behandlung muss in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.

Folgende Medikamente können mit einem Katheter direkt in die Blase eingeführt werden:

- Glukosaminoglykane (GAGs)

Sie stellen die schützende Epithelschicht der Blasenwand wieder her. Eingesetzt werden unter anderem: Heparin, Pentosanpolysulfat, Hyaluronsäure (z. B. Cystistat), Chondroitinsulfat (z. B. Uracyst, Ialuril).

- Dimethylsulfoxid (DMSO, Handelsname Rimso)

Ein chemisches Lösungsmittel, das tief ins Urothel eindringt und dort schmerzlindernde, muskelentspannende, entzündungshemmende, mastzellhemmende und kollagenauflösende Effekte hat. Letzteres ist wichtig, weil sich bei langanhaltenden Entzündungen kollagenhaltige Ablagerungen bilden können. Eine typische Nebenwirkung ist ein knoblauchartiger Atemgeruch für etwa 48 Stunden. Zu Beginn können die Symptome vorübergehend stärker werden, bessern sich jedoch in der Folge. DMSO gilt als Basistherapie bei intravesikalen Behandlungen und wird oft mit Heparin oder Natriumbikarbonat kombiniert.

- Vanilloide

Die intravesikale Anwendung von Capsaicin oder Resiniferatoxin (beide gehören zur Gruppe der Vanilloide) führt zu einer Desensibilisierung der sogenannten C-Fasern. Dadurch erhöht sich die Blasenkapazität und die Dranginkontinenz kann vermindert werden – sowohl bei neurogener als auch bei nicht-neurogener Überaktivität des Detrusormuskels.

- Bacillus Calmette-Guérin

Ein Impfstoff, der auch zur Vorbeugung von wiederkehrenden Blasentumoren eingesetzt wird. Er aktiviert Zytokine mit immunstimulierender Wirkung. Studien zeigen jedoch keine wesentlichen Verbesserungen bei mittel- bis schwergradiger interstitieller Zystitis.

- Lokalanästhetika

Lidocain kann eine betäubende Wirkung haben, die Blasenschmerzen lindert. In einer Konzentration von 2 % wird es zusammen mit Heparin und Natriumbikarbonat angewendet.

- Antibiotika

Zur Behandlung oder Vorbeugung von Infektionen werden Antibiotika direkt in die Blase eingeführt. Diese Behandlung ist laut zahlreichen Erfahrungsberichten in unserem Forum sehr reizend und nicht nachhaltig wirksam.

Konventionen für Mitglieder

Mögliche Nebenwirkungen dieser Behandlung sind: lokale Reaktionen auf die in die Blase eingebrachten Substanzen und ein erhöhtes Risiko für Harnwegsinfektionen aufgrund der zur Verabreichung des Medikaments erforderlichen Katheterisierung.

„An einem gewissen Punkt riet mir der Urologe zu Infiltrationen mit Hyaluronsäure. Ich begann im November (zwischen August und November ging es mir gut). Eine Krankenschwester kam einmal pro Woche zu mir nach Hause, um den Katheter zu legen. Das Ganze dauerte nur wenige Minuten: keine Schmerzen, nur etwas unangenehm. Aber nach der dritten Infiltration (insgesamt waren vier vorgesehen) begannen die Probleme: jeden Monat eine Blasenentzündung und vor allem anhaltende Beschwerden in der Harnröhre, die mich bis heute plagen.“

Ilaria72, 19.06.2012 (cistite.info)

„Ich bin Apothekerin – das macht mir leider umso bewusster, wie wenig viele Ärzte, die ich konsultiert habe, in diesem Bereich wissen … Meine Geschichte ähnelt der vieler anderer:

Candida, Blasenentzündung, Candida, Blasenentzündung, erosive Blasenentzündung, die ich mit Instillationen von Hyaluronsäure und Mannose (danke Rosanna!) seit über einem Jahr mit sehr guten Ergebnissen behandle.“

Costy64, 11.10.2012 (cistite.info)

Die Grenzen der Behandlung können vielfältig sein; beispielsweise verhindert die Blasenentleerung, dass die injizierte Substanz lange in der Blase verbleibt, was eine häufigere Verabreichung notwendig macht. Hinzu kommt die Schwierigkeit der injizierten Substanzen, das Urothel zu durchdringen. Aus diesem Grund werden als Unterstützung dieser Behandlung Permeationsverstärker (physikalische und chemische) eingesetzt: die EMDA.

Die EMDA beinhaltet die Verwendung schwacher Stromstöße auf die Blasenwand, um ein Magnetfeld zu erzeugen, das den Durchtritt der wässrigen Partikel der instillierten pharmakologischen Lösung durch das Urothel erleichtert. Eine Elektrode wird mittels Katheter eingeführt, eine weitere bleibt außen und wirkt wie ein Magnet, der das Medikament anzieht. Diese Lösung ist minimalinvasiv und Studien zeigen, dass die Verbesserung der Symptome im Vergleich zu anderen intravesikalen Behandlungen länger anhält.

Weitere Therapien zur Behandlung der interstitiellen Zystitis

- Geschrieben von Marta Bernardi

- - Cistite.info APS

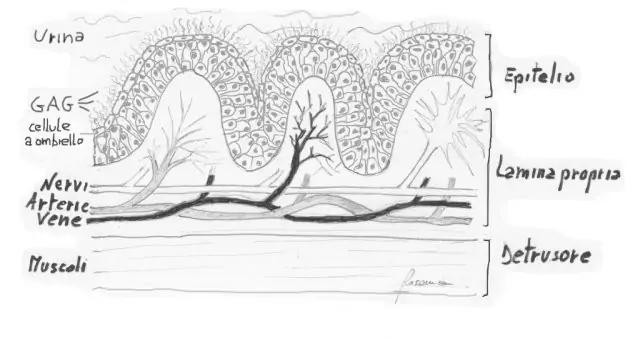

GAGs (Glykosaminoglykane), auch Mucopolysaccharide genannt, sind Elemente, die aus Ketten bestehen, die hauptsächlich aus Zuckern gebildet werden.

Sie kommen sowohl in freier Form im Urin als auch als Bestandteil des Urothels vor.

Das Urothel ist die innerste Schicht der Blasenwand und steht in direktem Kontakt mit dem Urin. Auf dieser Schicht befinden sich GAGs, die das Urothel undurchlässig machen und als natürlicher Schutzschild der Blase dienen.

Diese Undurchlässigkeit verhindert nicht nur, dass Urin von den Blutgefäßen wieder aufgenommen und in den Blutkreislauf zurückgeführt wird, sondern schützt auch die darunterliegenden Zellschichten – die empfindlicher, unreifer und anfälliger sind – vor der aggressiven Wirkung der Säure im Urin, von Bakterien und reizenden Substanzen.

Die freien GAGs im Urin hingegen haben eine antibakterielle Funktion, da sie sich an die "Beine" (Lektine) der Bakterien binden und so verhindern, dass sie an der Blasenwand haften. Auf diese Weise werden die Bakterien beim Urinieren ausgeschieden.

Konventionen für Mitglieder

Das Fehlen oder die Verringerung von GAGs (typisch bei interstitieller Blasenentzündung, Blasenschmerzsyndrom und wiederkehrender Blasenentzündung) führt zu einer Überempfindlichkeit gegenüber jeglichen Reizen: Berührung, Säure, Temperatur, Druck, Bakterien usw. Die Verabreichung von GAGs trägt zur Reparatur des Urothels bei, indem sie die Durchlässigkeit der Blasenwand verringert. Dadurch wird verhindert, dass reizende Substanzen diese Schutzbarriere durchdringen, was zu einer Verringerung von Harnwegsinfektionen (Blasenentzündungen) führt und die Symptome verbessert.

GAGs können sowohl oral als auch mittels Blaseninstillation über einen Katheter verabreicht werden. Sie lassen sich in folgende Gruppen unterteilen: Heparine, Hyaluronsäure, Chondroitinsulfat, Glucosamin, Dermatansulfate und Keratansulfate.

Das am häufigsten bei interstitieller Zystitis eingesetzte GAG ist Pentosan-Natriumpolysulfat (Elmiron, Fibrase), das zur Familie der Heparine gehört. Es lindert Blasenschmerzen und das allgemeine Unwohlsein der Patienten erheblich. Es wirkt sowohl als Wiederhersteller der GAG-Schicht als auch als Entzündungshemmer, indem es die Histaminausschüttung der Mastzellen hemmt.

Die maximale Wirkung von Pentosan tritt in der Regel ab dem fünften Monat der Behandlung ein. Heparine haben jedoch eine gravierende Nebenwirkung: Sie wirken blutverdünnend. Aus diesem Grund ist für ihre Einnahme eine ärztliche Verschreibung erforderlich.

Es gibt auch natürliche Nahrungsergänzungsmittel mit GAGs, die eine äußerst begrenzte gerinnungshemmende Wirkung im Vergleich zu Heparinen haben und ohne ärztliche Verschreibung eingenommen werden können. Ein Beispiel dafür ist Purorepair GAG Plus, das unser Verein speziell für die Krankheitsbilder entwickeln ließ, die auf den Anfragen und Erfahrungen der Frauen, die in den letzten 15 Jahren in unserem Forum aktiv waren, basieren. Purorepair GAG Plus enthält niedermolekulare Hyaluronsäure (hochgradig absorbierbare GAGs), Chondroitinsulfat (GAG), Kollagen (stellt Bindegewebe wieder her), Pipenig (wirkt auf Endocannabinoid-Rezeptoren und lindert Schmerzen), Boswellia (entzündungshemmend), MSM (schmerzlindernd und entzündungshemmend), Schachtelhalm (reich an Quercetin).

Parson-Test

Um zu beurteilen, ob die Verabreichung von GAGs sinnvoll ist, wird der Parson-Kalium-Test durchgeführt: Dabei wird Kalium mittels Katheter in die Blase eingeführt. Falls Schmerzen auftreten oder sich verstärken, bedeutet dies, dass ein Mangel an GAGs vorliegt. In diesem Fall kann das Kalium in die tieferen, empfindlicheren und sensibleren Schichten der Blasenwand eindringen. Das bedeutet, dass die Verabreichung von GAGs wirksam sein könnte. Falls der Test jedoch negativ ausfällt, werden andere Therapien in Betracht gezogen.

- Geschrieben von Marta Bernardi

- - Cistite.info APS